「推しは推せる時に推せですよ」

まるで炭酸飲料を飲んだ直後のような爽快さを感じる声が聞こえてきた。

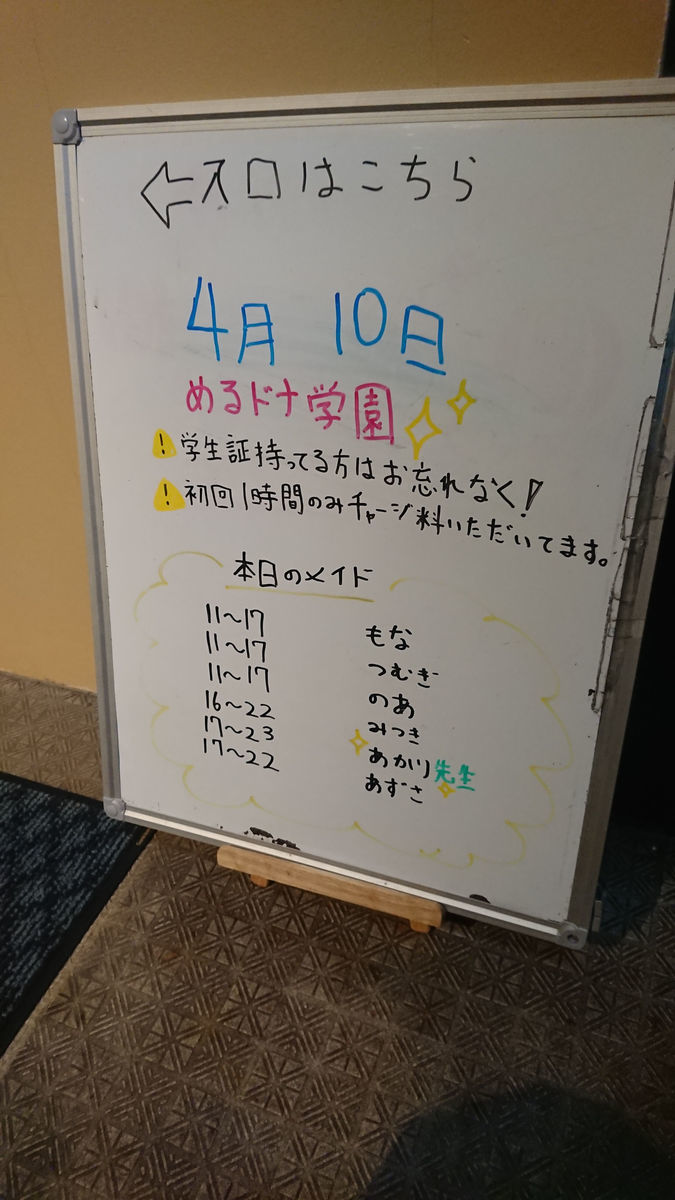

福岡市天神のメイドカフェ「めるドナ」。

ある日の昼下がり、声の主は一人のメイドだった。たぶんお客さんとアイドルの話をしていたのだろう。

華やかな舞台に立ち続けられるのはほんの一握りだ。他の大勢の人間はいつの日か別の道を探すことを余儀なくされる。

ずっと昔から誰かがいっていた。

「この世界に永遠などない」

わかっている。時間はどれだけあってもきっと足りない。

だから来れる時はできるだけ彼女に会いに来れたらいいな。

店に飾られている似顔絵を見ながら、その日は店にいない推しのことを僕は考えた。

「ぴえんぴえん」

タブレット越しに謎の言葉が聞こえた。

鼻炎? そんなわけないか。

記憶が間違っていなければ、画面の先にいる彼女に僕は言葉の意味を質問したはずだ。

「悲しいとか泣くとかの意味です」

彼女がそう教えてくれた。

「鼻炎、鼻炎、はっくしょん!」

ノリでそんなコメントを打ってみる。

「どういうこと?」

戸惑ったように笑う彼女。その笑顔がとても可愛い。

店でもこんな風に軽快に話せたらいいのだけど・・・・・・

切り返しの苦手な自分をちょこっと責めてみる。

ところどころ記憶に間違いがあるかもしれないけど、僕は彼女が行う配信で色々コメントさせてもらった。

彼女はいつも楽しそうに笑ってくれたし、そのことが僕は凄く嬉しい。

大変な状況から街が一時の平穏を取り戻した後、僕は彼女に会いに行った。

『◯◯さん』というさん付けから、彼女の愛称へ呼び方が変わったのもこの頃だったと思う。

最初はそう呼ぶことに凄く緊張していた。

泳げない人は水に入るまでが一番怖い。それと同じで意識して呼び方を変えてみるのは勇気がいる。

だけど彼女は、そんな恐らくは挙動不審だったであろう僕にいつも通り答えてくれた。

嬉しかった。

そうした日々を過ごす中でふと気がついた。彼女のことを考えることが生活の一部になっている。

まるで今日は何を食べようかと考えるように、彼女は元気だろうかと考えている自分がいた。

もしかして・・・・・・ これが『推し』?

滝に打たれたりスカイダイビングをしてみたりといった、劇的な体験をしたわけではない。

地面に蒔いた種が時間をかけてゆっくりと芽を出し、花を咲かせるようにこの気持ちは自然に僕の中に芽生えていた。

僕に推しができた。

振り返ってみると僕にはそれまで推しと呼べる存在はいなかったと思う。

人並みにテレビで観た女優に憧れた時期はあったし、お気に入りのアイドルがいれば出演したドラマや映画を観たりもした。

だけどそれも長続きはしない。

何故だろう? たぶんあまりに遠い存在なので現実味を感じられなかったのだと思う。

もちろん人それぞれ推しについての考え方は様々だし、それを否定する気持ちは一切ない。

『自分事』と思えない存在を長く思い続けることはできない。

少なくとも『僕』はそうなのだろう。

だけど彼女は違う。彼女は僕と同じ世界に存在して僕と話している。

それは僕にとって僕の世界で起こる『自分事』だ。

楽しい時は一緒に笑い、寂しい時は一緒に悲しむ。

彼女が歌い踊ったライブでの興奮と感動、一緒に過ごした仲間を見送った時の寂しさ。

晴れる日があれば雨の日もあるように、色々な瞬間を共有することで僕はますます彼女を推しとして応援したいと思うようになる。

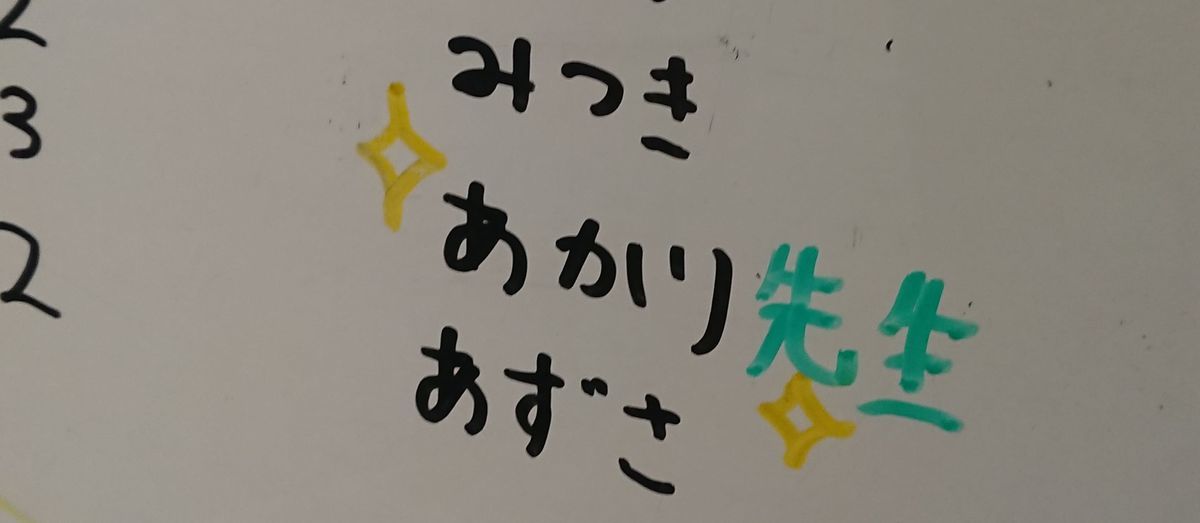

2021年4月10日、この日は彼女がメイドとなって3周年の記念日だった。

もう遅い時間だというのに客足は絶えない。

「当店に来られるのは初めてですか?」

初めて来たお客さんもいるようだ。

その人たちが不安にならないように、彼女は一つ一つの説明を丁寧にこなしていく。

頼もしい姿だと僕は思った。

そうだよ・・・・・・ 君にはとっても素敵な力がある。

今日この日をむかえられたことが君の何よりの力なんだ。

『続ける力』が君にはある。それは人を幸せにすることができる力だよ。

君が続けてきてくれたから、僕は今ここに来ることができた。大切な日をお祝いすることができたんだ。

君がくれた喜び、君の『続ける力』がくれたかけがえのない時間なんだよ。

「ぴえん」

自己完結して一人で感動している僕の気持ちは嬉しくて「ぴえん」だった。

はたから見れば『何だそりゃ?』といわれそうな感情かもしれない。

それでいい。

世界中の誰でもない自分だけが理解できる感情や熱意。

常識や普通といった言葉を外して、そうした思いできちんと節度を守りながら応援すること。

『推しを推す』とはそういうことなのかもしれないと僕は思う。

時間はあっという間に過ぎていく。

彼女の記念日は普段の日と同じような忙しさで幕を閉じた。それでも僕には充分だ。

元気に平穏に彼女が今日を終えられた。それ以上何を望むことがあるだろうか。

「おめでとう、お疲れ様」

彼女にそう伝えた後、僕は家路についた。街には明かりが灯っている。

その光が何故か、僕には不思議と寂しそうに見えた。

人間であるはずの彼女のほうが僕には温かい明かりに感じる・・・・・・ などとオタクなことを考えているなと自分を笑ってみる。

それでいい。

だって推しなんだもん。推しだから推したいさ。

都会の夜空を見上げてみた。星は見えない。

だけど見えないだけで、星明かりはいつだってそこにあるのだ。

僕の推しが、確かに僕と同じ世界にいるように。